こんにちわ、SAKAです。

リアエスでは、プラント設備を中心とした機械や電気に関する基本的な知識を発信しています。

「PT検査」や「カラーチェック」なんて言葉が現場にいると聞こえてきます。

でも、具体的にどんなことをやっているのかは、よくわからないって方もいますよね。

そこで今回の記事では、非破壊検査の初心者向けに、液体浸透探傷検査(PT検査)について解説します。

- 液体浸透探傷検査(PT検査)とは?

- 液体浸透探傷検査の方法

- 欠陥の判定基準

- 欠陥が見つかった場合の対応

- 液体浸透探傷検査のメリット、デメリット

液体浸透探傷検査(PT検査)とは?

液体浸透探傷検査(PT検査)は、溶接部などの表面に露出している欠陥を効率よく検査できる方法です。

液体浸透探傷検査は、よく「PT検査」と呼ばれます。

PTはPainting Testの略です。

現場のおっちゃんの中には、「カラーチェック」と呼ぶ方もいます。

液体浸透探傷検査 = PT検査 = カラーチェック

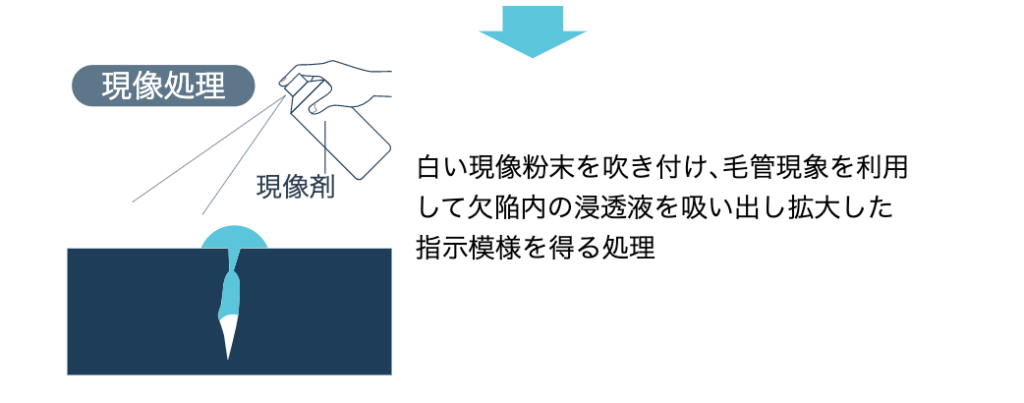

液体浸透探傷検査は、浸透液が表面の欠陥に浸透し、余分な浸透液を取り除き、現像剤を塗ると、欠陥の中に残った浸透液が吸い出され、模様となって浮かび上がります。

下の写真の赤く見える箇所が、欠陥です。

現像剤を塗った後に、赤く見える箇所が欠陥

液体浸透探傷検査の方法

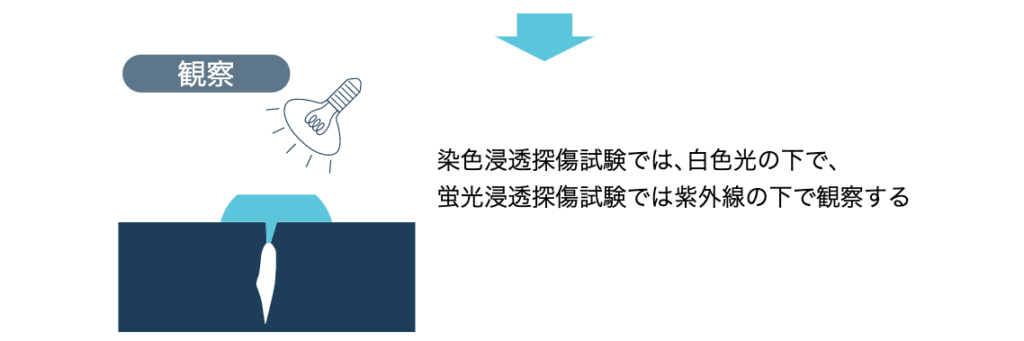

液体浸透探傷検査の方法は以下の手順で行います。

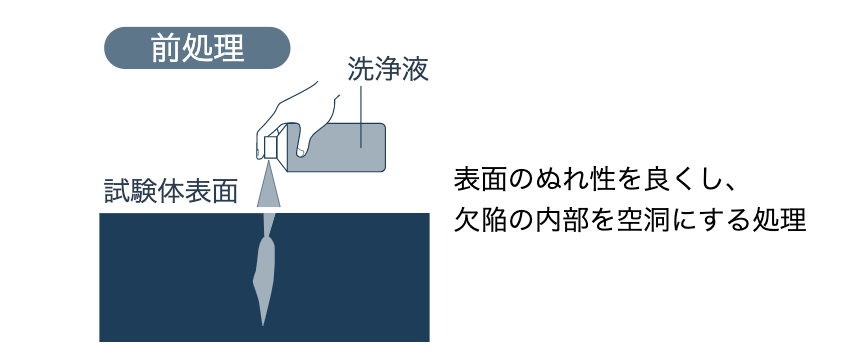

1. 前処理

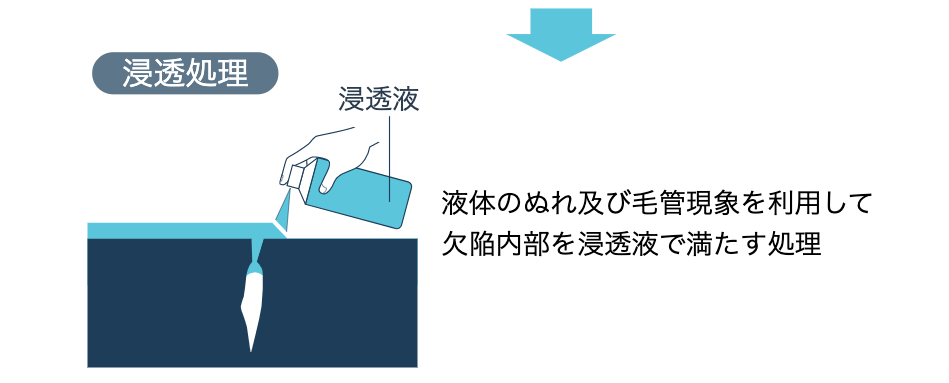

2.浸透処理

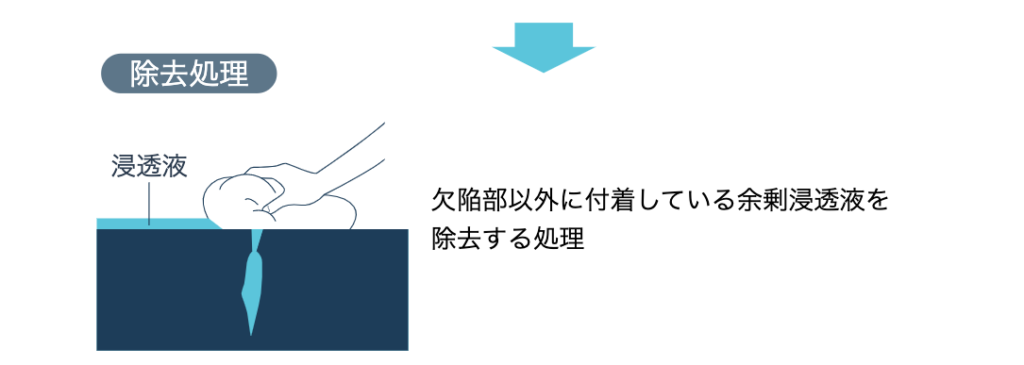

3.除去処理

4.現像処理

5.観察

よくあるミスとして、除去処理にて十分に浸透液(赤色)が拭き切れておらず、現像処理したときに、欠陥がないにもかかわらず、赤くなっている場合がありますので、注意しましょう。

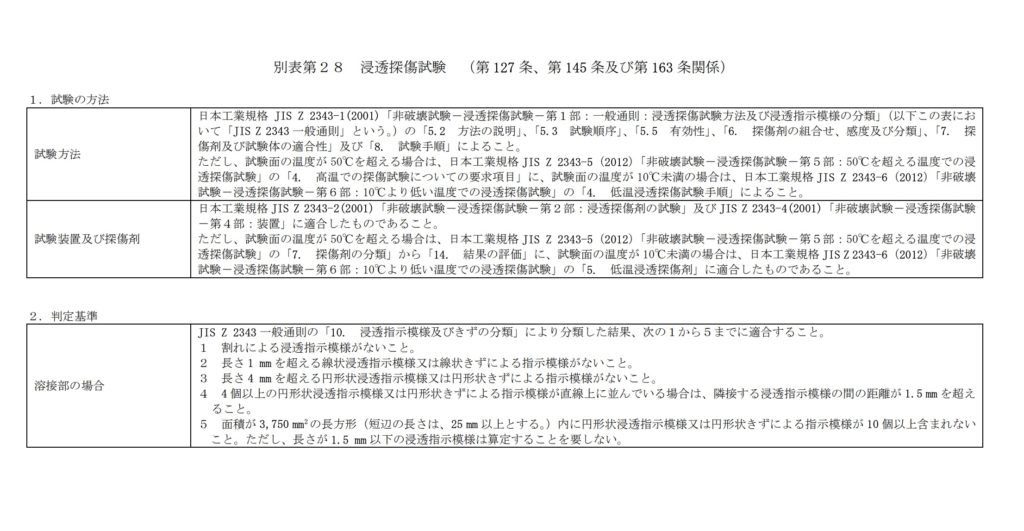

欠陥の判定基準

溶接部の欠陥の判定基準は、経済産業省が定めている「火力発電設備の技術基準の解釈」に準拠するのが一般的です。

判定基準は以下の5点です。

① 割れによる浸透指示模様がないこと。

② 長さ1mmを超える洗浄浸透探傷指示模様又は円形状きずによる指示模様がないこと。

③ 長さ4mmを超える円形状指示模様又は円形状きずによる指示模様がないこと。

④ 4個以上の円形状浸透指示模様又は円形状傷による指示模様が直線上に並んでいる場合は、隣接する浸透指示模様の間の距離が1.5mmを超えること。

⑤面積が3,750mm2の長方形(短辺の長さは、25mm以上とする。)内に円形状浸透指示模様または円形状きずによる指示模様が10個以上含まれないこと。ただし、長さが1.5mm以下の浸透指示模様は算定することを要しない。

ゴニョゴニョ書いてありますが、ざっくり要約すると

割れによる指示模様は1発アウトだけど、ぽつぽつある小さな指示模様はセーフ!

となっています。

欠陥が見つかった場合の対応

欠陥が見つかった場合は、溶接欠陥部をサンダーで、指示模様が消えるまで擦りましょう。

実際に私が担当した現場でも、そのようにして対応しました。

基本的に、液体浸透探傷検査で発見できるものは、溶接部の表面の欠陥なので、擦ると消えます。

ただし、消えない!消えない!と思って削りすぎるのには注意しましょう。

また、欠陥が「割れ」の場合は経験上、擦っても消えないです。

欠陥部の溶接部を完全に除去し、もう一度、ちゃんと溶接することをオススメします。

液体浸透探傷検査のメリット、デメリット

まずメリットは以下3点です。

⭕️ ブローホールなどの円形状の欠陥の検出に適している。

⭕️ 非磁性材料(ステンレスなど)に用いることができる。

⭕️ 検査場所を選ばない。

そして、デメリットは以下の3点です。

❌ 内部欠陥の検出はできない。

❌ 微細な割れは、洗浄作業時に浸透液が流れてしまい、検出できないことがある。

❌ 検査技術に熟練を要する。

⇨基本的には有資格者に依頼しましょう。

液体浸透探傷検査は、表面の欠陥は検出できますが、内部欠陥は検出できないということは重要なポイントです。

よく覚えておきましょう。

ちなみに、私が愛用する1200ルーメンの史上最強ヘッドライトはこちら

これを点けて、見えないものはありません^^笑

以上、「【非破壊検査の基礎】液体浸透探傷検査(PT検査)とは?検査方法、欠陥の判定基準、メリットデメリットについて解説」という記事でした。

コメント